IoT家電(スマート家電)とは?特徴やメリット、注意点、種類を一覧で紹介

IoT家電(スマート家電)とは?特徴やメリット、注意点、種類を一覧で紹介

多くのモノがインターネットに接続される「IoT」の拡大により、「仕事」と「生活」の利便性が向上しています。特に「スマート家電」や「IoT家電」といった、IoTの概念を取り入れた製品は、生活品質の向上に大きく貢献することが期待されています。しかし、現実には「スマート家電」や「IoT家電」の正確な性質について知識が乏しい方も多いかもしれません。本記事では、「スマート家電」と「IoT家電」の基本的な概要から得られるメリット、注意すべきポイント、そして代表的な製品について詳しく解説していきます。

目次

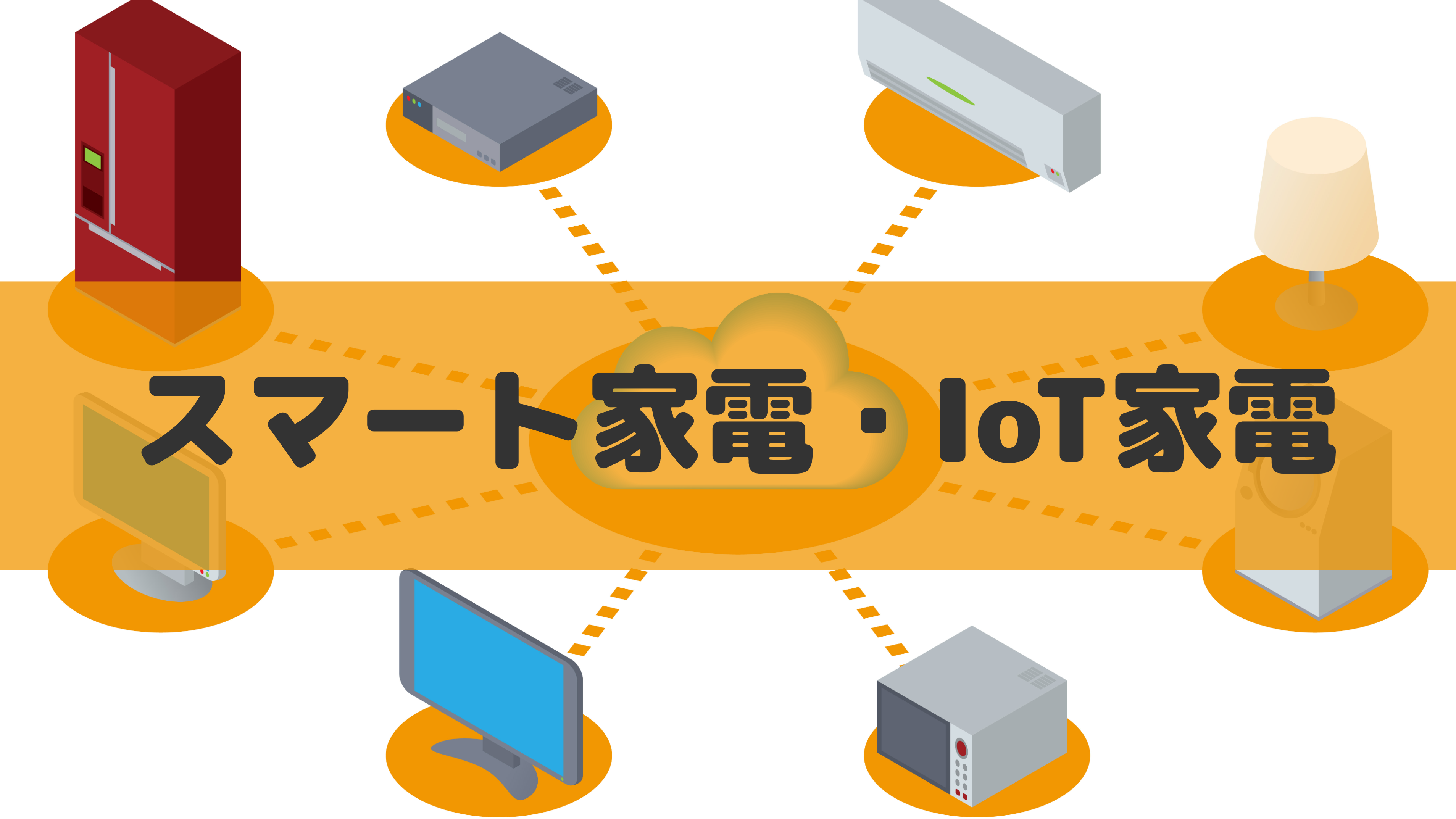

スマート家電・IoT家電とは

生活シーンで利用する頻度の多い「洗濯機」「エアコン」「テレビ」などのあらゆる家電がインターネット回線に繋がることで、「定期的にアップデートして機能を強化する」「遠隔操作が可能になる」「家電同士を連携させて相乗効果を生み出す」などを実現します。

変化していくライフスタイルに寄り添い、柔軟に生活をサポートするためのツールが「スマート家電」「IoT家電」の定義です。

日々の暮らしを何段階も快適にするツールのひとつとして、「スマート家電」「IoT家電」には多くの可能性が隠されています。

スマート家電に活用されている「IoT技術」や「M2M技術」について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

『IoTとは?Internet of Things(モノのインターネット)の意味や仕組み、事例を解説』

『M2M(Machine to Machine)とは?意味や仕組み、IoTとの違い、事例を紹介』

ここからは、スマート家電・IoT家電の特徴を紹介していきます。

インターネット接続

スマート家電の基本的な特徴は、インターネット接続能力です。これにより、家電同士がネットワークを通じて情報を交換し、連携して動作することが可能になります。例えば、スマートサーモスタットが室温情報をスマートエアコンと共有して、最適な温度管理を行うことができます。また、デバイスがクラウドサービスと接続することで、データのバックアップや高度な処理が実現され、より精度の高い予測や分析が可能になります。

リモート操作

スマート家電は、スマートフォンやタブレットを使用して、外出先からでも家電を操作することができます。遠隔操作により、家の中にいなくても電源をオン・オフしたり、設定を変更したりすることが可能です。例えば、外出先からエアコンをつけておいて、帰宅時に快適な室温にすることができます。また、家電の状態や異常をリアルタイムで通知する機能もあり、冷蔵庫の扉が開いたままだった場合や、洗濯機の終了を通知するなど、利便性が向上します。

自動化

スマート家電は、センサーやスケジュール機能を活用して自動化されています。温度、湿度、光、動作などのセンサーを搭載し、環境に応じた最適な動作を行います。例えば、スマート照明が人感センサーと連動して、人がいる時だけ点灯するように設定できるほか、定時に特定の動作を行うスケジュール設定も可能です。例えば、毎朝7時にコーヒーメーカーが自動で動作し、コーヒーを淹れるように設定することができます。

データ収集と分析

スマート家電は使用状況や環境データを収集し、それを基に分析して最適な動作を行います。家電の使用履歴を収集し、ユーザーのライフスタイルに合わせた最適な提案を行うことができます。例えば、スマートサーモスタットが家族の帰宅時間を学習し、その時間に合わせて暖房をオンにすることができます。また、データ分析に基づいて故障の予兆を検知し、早期に通知することで予防保全が可能となり、大きな故障や修理費用の削減が期待できます。

音声コントロール

スマート家電は音声アシスタント(AlexaやGoogleアシスタントなど)との連携により、音声で家電を操作することができます。これにより、手が離せない時でも音声だけで家電を操作できるため、非常に便利です。例えば、料理中に「Alexa、キッチンの照明をオンにして」と指示するだけで照明を点けることができます。また、多くの音声アシスタントが複数の言語に対応しているため、異なる言語環境でも使用できます。さらに、音声アシスタントを通じて複数の家電を同時に操作することができ、「おやすみモード」に設定すると家の照明が消え、ドアがロックされ、温度が快適な範囲に調整される、といった一連の操作が一度に行われるなど、生活全体の効率化が図れます。

これらの特徴により、スマート家電は日常生活を大幅に便利にし、効率的にするだけでなく、エネルギーの節約や環境保護にも寄与します。

スマート家電・IoT家電のメリット

「スマート家電」「IoT家電」を導入することで実現できることを説明してきました。初期設定などに時間が掛かるデメリットはありますが、日常生活の「隙間時間」を生み出すために「IoT」導入は必要不可欠です。

次に、「スマート家電」「IoT家電」を利用することで得られるメリットをまとめます。

生活を限りなくシンプルにできる

スマート家電を導入することで、「スマートスピーカー」「スマートフォン」を利用して「エアコンのオンオフ制御」「カーテンの開閉設定」「家の明るさに合わせて照明の明るさを変える」なども行えます。

ひとつひとつの家電操作に掛かる手間はそこまで大きくないとしても、自宅全体の作業を全て合わせると膨大な時間です。それらの時間をカットすることで有意義に自分の時間に充てられるようになる点が大きなメリットと言えるでしょう。

不安を軽減できる

「自宅の鍵を閉めたかな」「窓を全部閉めたかな」など、外出時の扉の閉め忘れは、仕事中も気になってしまうものです。

自宅に小さな子供がひとりで居る時に、窓の鍵が空いていると「不審者が侵入してくる」「ベランダに出てしまい、誤って転落してしまう」などのリスクに晒される可能性があります。

自宅をスマートホーム化することで、遠隔操作で窓の鍵を開け閉めすることが可能になるほか、ネットワークカメラ等を導入することで子供・ペットがどのような状態なのかを遠隔でチェックすることも可能です。

効率的に時間を使える

私たちが1日に割り当てられている24時間のうち、実際に自分のために利用できる時間はごくわずかです。

例えば「仕事:8時間」「睡眠:8時間」「通勤:片道1時間(往復2時間)」とした時に、残りの6時間で「子育て」「家事」「食事」などを全て行う計算になります。

もし、自宅に「スマート家電」「IoT家電」を導入することで会社から自宅に帰る片道1時間で乾燥機付き洗濯機を稼働させれば、自宅に到着した時には洗濯物を取り込むだけになるのです。

上記のように、限られた時間を有効に活用することで、自身の時間を生み出すことが「IoT家電」「スマート家電」で実現可能となります。

スマート家電・IoT家電を使用する際の注意点

忙しい現代人の生活を効率的なものにすることで、貴重な時間と高い安全性を生み出す「スマート家電」「IoT家電」ですが、利用する場合には注意しておくべきことも頭に入れなければなりません。

以下の注意点を把握することで、スマート家電への理解をより深めるようにしてください。

機器の登録台数に制限がある

スマートフォンに入れて利用する「スマートリモコン」や、声で「IoT家電」「スマート家電」を操作する「スマートスピーカー」では、登録できる台数に制限がある場合も考えられます。

また「スマートリモコン」「スマートスピーカー」があらゆる「IoT家電」「スマート家電」に対応している訳ではありません。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

・赤外線通信が可能なテレビ・エアコンなどはまとめて操作できるが、炊飯器・冷蔵庫などは登録できない

・基本的にほとんどの家電と接続できるが、特定メーカーの家電は対応しておらず登録ができない

「スマートリモコン」「スマートスピーカー」を導入する際には、「登録可能な台数」「対応製品」などを事前に確認しておくことが大切です。

インターネット回線が必要になる

「スマート家電」「IoT家電」はインターネット回線を利用することで利便性を高めるものであり、インターネットに接続されていない状況では機器設定自体も出来ません。そのため、利用環境である自宅のWifi環境整備は必須となります。

遠隔操作で外出先から操作する場合にも、安定したインターネット環境が整備されていることが前提であることから、事前に整えておきましょう。

情報漏洩などのセキュリティリスクがある

自宅のあらゆる家電がインターネットに接続されている状態は、利便性を高める反面、セキュリティリスクも上がります。

具体的には以下のような事例があることを頭に入れましょう。

※ハッキングによる家電操作

スマート家電の場合は、遠隔操作でスイッチON/OFFが可能になるため、ハッキングによって「電子レンジをON」「ヒーターをON」にするなどで、自宅で火事を起こさせるような可能性も考えられます。

その他にも、位置情報を知られることで自宅が割り出され、普段の行動パターンから自宅にいない時間帯を予測して、「不法侵入」「盗難」などの被害に遭う可能性もあるのです。

対策として、「プライバシー保護対応」「通信データ暗号化」などの高いセキュリティを有している製品を選ぶようにしましょう。その他、多くの個人情報が格納されているスマートフォンにアンチウイルスソフトを導入したり、定期的にアップデートするなど適切な対応を取ることが求められます。

スマート家電・IoT家電の代表的な種類一覧

「スマート家電」「IoT家電」を実際に利用する際に押さえておきたい注意点を解説してきました。

最後に、数多く発売されている「スマート家電」「IoT家電」の中でも特に代表的なものをピックアップして紹介します。

「スマート家電」「IoT家電」のおすすめ製品を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

『【2023年最新】スマートホームデバイスとは?おすすめ製品を紹介』

スマートスピーカー

AI(人工知能)によるアシスタント機能を搭載しており、スマートスピーカーに「スマート家電」を対応付けることで、音声による操作が可能になります。

代表的な例として以下の操作が可能です。

・家電の操作

・音楽や動作の再生

・本日のニュース読み上げ

・本日の天気予報

・アラーム設定

・スケジュール読み上げ

機械操作が苦手な方でも感覚的に利用できる点がメリットと言えるでしょう。

スマートリモコン

赤外線通信機能を利用してさまざまな機器を一つのリモコンでコントロールできるようになります。「エアコン」「テレビ」「照明」などを一元的に操作可能であり、外出先から遠隔操作も実現可能です。

スマートロック

鍵を利用せずにドアを施錠・解錠できるのが大きな特徴です。

スマートフォンからアプリを開いて、スマートロックに近づけることで自動的に認証して鍵の開閉が可能になります。

「スマートロック」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

『【2023年最新】おすすめのスマートロック9選!メリット・デメリットや選び方も紹介』

スマートプラグ

スマートプラグを自宅に導入することで、既存家電をインターネット対応の「IoT家電」に変換出来ます。コンセントに挿して家電のプラグと接続することで、スマートフォン専用アプリから電源のON/OFFが可能です。

「洗濯機」「冷蔵庫」などの赤外線通信に対応していない商品のスマート化に利用できます。

スマート電球

スマート電球は、スマートフォンとの連動によって「点灯」「消灯」「調光」「調色」などの操作ができます。スマートスピーカー対応であれば、音声で照明操作が可能になるため、料理している時など手が離せない状況でも声で操作が可能です。

スマートウォッチ

スマートウォッチは、スマートフォンと連携して通知を手首で受け取ることができるため、重要なメッセージや電話を即座に確認できます。また、フィットネストラッキング機能を搭載しており、歩数計や心拍数モニター、GPSを使って日常のアクティビティを追跡し、運動の記録を取ることができます。さらに、健康管理機能も充実しており、睡眠の質やストレスレベルをモニタリングし、血中酸素濃度や心電図を測定するモデルも存在します。音楽コントロール機能により、スマホの音楽を手首で操作でき、内蔵ストレージを持つモデルではスマホなしで音楽を楽しむことも可能です。また、GPS機能を利用してナビゲーションができ、道案内を手首で受け取ることができます。さらに、NFC技術を用いたキャッシュレス決済機能を持ち、財布を持ち歩かずに支払いを完了することができるため、非常に便利です。

SIMフリーのスマートウォッチについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

『【2024年最新】SIMフリー対応スマートウォッチ3選!メリット・デメリットや選び方も紹介』

スマートアラーム

スマートアラームは、ユーザーの睡眠パターンをトラッキングし、浅い眠りのタイミングでアラームを鳴らして自然に目覚めさせる機能を持つデバイスやアプリです。光や音楽、バイブレーションなどを用いて、リラックスした状態で起床を促します。スマートフォンと連携してアラームの設定やデータ管理ができ、パーソナライズされた目覚めが可能です。これにより、寝起きのだるさを軽減し、全体的な健康状態の向上とストレスの少ない朝を実現します。

「スマートアラーム」について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

『スマートアラームとは?特徴やメリット、おすすめアプリを紹介』

まとめ

この記事では、「IoT家電」「スマート家電」の概要からできること、注意点などを深掘りして解説してきました。

「IoT家電」「スマート家電」を導入することで、生活をより豊かに効率的にアレンジすることが可能です。また、一人暮らしの方の安全性の向上などにも繋がります。

「IoT家電」「スマート家電」を利用する際には、セキュリティリスクを多く抱えるデメリットもあるため、セキュリティ対策を並行して行いながら、利便性を高めていくことが大切です。

IoTBiz編集部

2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。

関連記事

IoT

IoTを在庫管理に導入することで、在庫状況のリアルタイム把握、棚卸業務の効率化、欠品や過剰在庫の防止といった効果が期待できます。本記事では、在庫管理にIoTを活用する基本的な仕組みから、具体的なメリット、活用される技術、導入事例、システムの選び方まで詳しく解説します。

2025-12-18

7min

IoT

SIM

本記事では、「IoT機器とは何か」という基本定義から、ビジネスにおける具体的な活用事例、導入メリット、そしてIoT機器を安心・安全に運用するための通信環境の選び方までを、詳しく解説します。

2025-12-09

7min

IoT

急速なDX推進によりIoT機器の普及が進む一方で、サイバー攻撃のリスクも高まっています。本記事では、企業が把握すべきIoT特有のセキュリティリスクや、総務省のガイドラインに基づく具体的な対策について解説します。デバイスの脆弱性管理から閉域網SIMを活用したネットワーク構築まで、安全な運用体制を整えるためのポイントを紹介します。

2025-12-03

6min