スマートメーターは“やばい”のか?仕組みや設置のデメリット・メリットを踏まえて解説

スマートメーターは“やばい”のか?仕組みや設置のデメリット・メリットを踏まえて解説

この記事では、スマートメーターをデメリットとメリットの観点から、本当に“やばい”かどうかについて解説しています。

目次

水道やガスにも?そもそもスマートメーターとは

スマートメーターとは、電力・水道・ガスそれぞれの使用量をデジタルで計測できる計器を指します。

電力のスマートメーターはよく知られていますが、水道やガスのスマートメーターについては存在を知らない人も多いでしょう。理由として、2種の普及が始まって間もない点にあります。ガススマートメーターは2024年1月から、水道スマートメーターは2025年から本格的な導入が始まりました。日本では、2030年代に電力スマートメーターを含む、全ての普及率100%を目指すと発表しており、これからスマートメーターに触れる機会が増えていくでしょう。

この記事では主に、2025年現在広く普及している、電力を計測するスマートメーターについて取り扱っています。

従来のアナログメーターでは、計測した全体の電力使用量を検針員が1つ1つ確認していくことで数値を算出していました。これに対しスマートメーターは、電力の使用をリアルタイムで計測し、通信によって細かな値を知ることができるため、節電意識の高い方や電力会社にメリットが大きい電力量計となっています。

一方で、「火災が起こりやすい」「有害な電波が出ている」といったスマートメーターに対して真偽の分からないネガティブな情報が出ており、本当に設置しても良いか困っている方も多いでしょう。この記事では、こうした“やばい”とされる情報について触れながら、スマートメーターを解説していきます。

スマートメーターの仕組みについて

スマートメーターは主に、配線内の電流や電圧を計測するセンサー、データを処理するマイクロプロセッサ、通信モジュールなどで構成されています。各センサーで計測したデータを電力会社へ向けて送信しているのです。

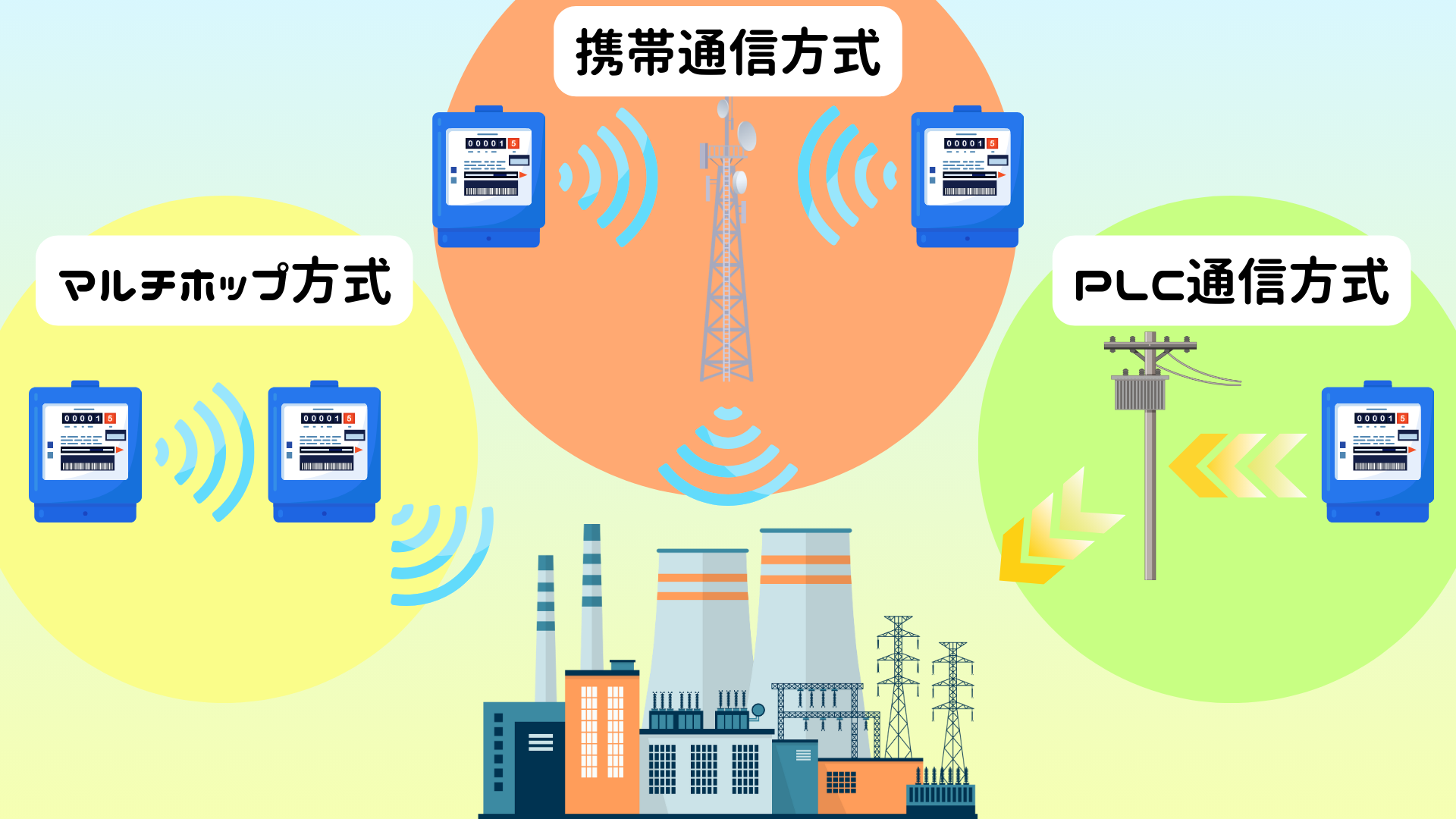

この通信方法として、スマートメーター同士がデータをバケツリレーする「マルチホップ通信方式」、携帯基地局と直接データを通信する「携帯通信方式」、マンションなどに使われる低圧電力線を利用する「PLC通信方式」などがあり、環境によって最適な通信方式が選ばれています。特に「マルチホップ通信方式」に関しては、スマートメーターの設置台数が増えれば増えるほど精度が上がる通信方式なので、サービス向上に向けてスマートメーターを普及させる理由の1つとなっています。また、各通信方式のデータ集積地点に異常があったとしても、別の集積地点へと経路を再構築できるので、トラブルに強いことも挙げられます。

他にも、スマートメーターは電力会社からデータを受信することが可能です。電力料金の変更、電力使用量を制御する取り組み「デマンドレスポンス」の通知などの情報を受信し、利用者側は早急な対応が行えます。これらの送受信のシステムが、スマートメーターの基本となります。

スマートメーターの仕組みについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

スマートメーターとは?特徴やメリット・デメリット、仕組み、見方を解説|IoTBiz

スマートメーターのデメリット

スマートメーターを設置する上で考えられるデメリットは、主に4つあります。それぞれ、「個人情報漏洩の可能性」「焼損・火災の危険性」「維持費用が高くなる」「ヒューマンエラーの被害が拡大する」です。スマートメーターが“やばい”とされている理由についても、デメリットの情報がよく取沙汰されている点にあります。

個人情報漏洩の可能性

スマートメーターは事細かに電力使用状況のデータを計測・送信するので、どの時間帯によく電気を使っているかがデータから分かります。データは送信先の電力会社によって記録されており、これが流出してしまうと生活パターンを推測されてしまう可能性があります。

例を挙げると、電気をほとんど使用していない時間帯のデータから、「ある曜日の、この時間帯には必ず外出している」という推測を立てられます。他のデータからの推測もまとめることで、精度の高い生活パターンや家族構成といったプライバシーに関する情報も判明してしまう可能性があります。

個人情報漏洩は電力会社のセキュリティに依存するデメリットですが、漏洩が頻繁に起こる訳ではないので、その点は留意しましょう。

焼損・火災の危険性

スマートメーター周辺で頻発している事案に、焼損や火災が挙げられます。機器が焼損を起こした後、周辺の可燃物に燃え広がる可能性があるのです。できるだけ、スマートメーター付近には可燃物を置かない様にしましょう。直近の例としては、2025年7月8日に沖縄県那覇市でスマートメーターの焼損が発生、7月9日には愛知県名古屋市でもスマートメーターの焼損が発生しています。

この原因として、多くはネジの締め忘れなどの施工時の接触不良や、内部部品の損傷によって放電や発熱が発生するからだと考えられています。スマートメーターの利用者は、ほとんどがどう施工されているかを知らず、施工不良を確認できない点も危険性が高くなる理由となります。

周辺機器の設置・維持費用が高くなる

スマートメーターを設置したい方には、費用が高くなる点もデメリットです。スマートメーターの設置費用は、基本的に電力会社負担となり無料ですが、設置に必要な工事などで追加費用が掛かる場合があります。更に、スマートメーターの機能を十全に利用するための「HEMS」(電力使用量を管理できるシステム)自体の設置費用や、「HEMS」に対応するサービスの利用料金を含めると、初期費用・維持費用が増大していきます。

スマートメーターの機能の大部分は、節電をすることで初めて効果を発揮します。設置するだけで電気代が安くなると勘違いし、周辺機器やサービスまで取り入れたはいいものの、節電をせずただ費用がかさむだけというケースもあるので注意しましょう。

ヒューマンエラーの被害が拡大する

「個人情報漏洩の可能性」「焼損・火災の危険性」にも関係する内容ですが、スマートメーターはヒューマンエラーによる脆弱性の高い機器です。本体は精密機器かつ、通信によってデータを発信・受信する機能が備わっていることから、電力会社からの情報流出や施工の際に起きた不備による焼損など、利用者とは関係のないヒューマンエラーの被害に巻き込まれる可能性が高くなります。これは、スマートメーターを設置する一番のデメリットといえるでしょう。

このデメリットで注意すべきは、スマートメーター利用者側が対策を行うことが難しい点にあります。対策を強いて挙げるならば、定期的にスマートメーターを目視で確認して不具合がないかを調べる程度です。

電力会社のスマートメーターに関連するヒューマンエラー対策は年々強化されていますが、利用者はこのリスクについて覚えておくべきでしょう。

”やばい”とされる仕様について

ここまでデメリットについて解説しましたが、世間一般で”やばい”とされるスマートメーターの仕様については一部語弊があります。この記事ではその内、2つを紹介します。

電磁波は携帯電話並み

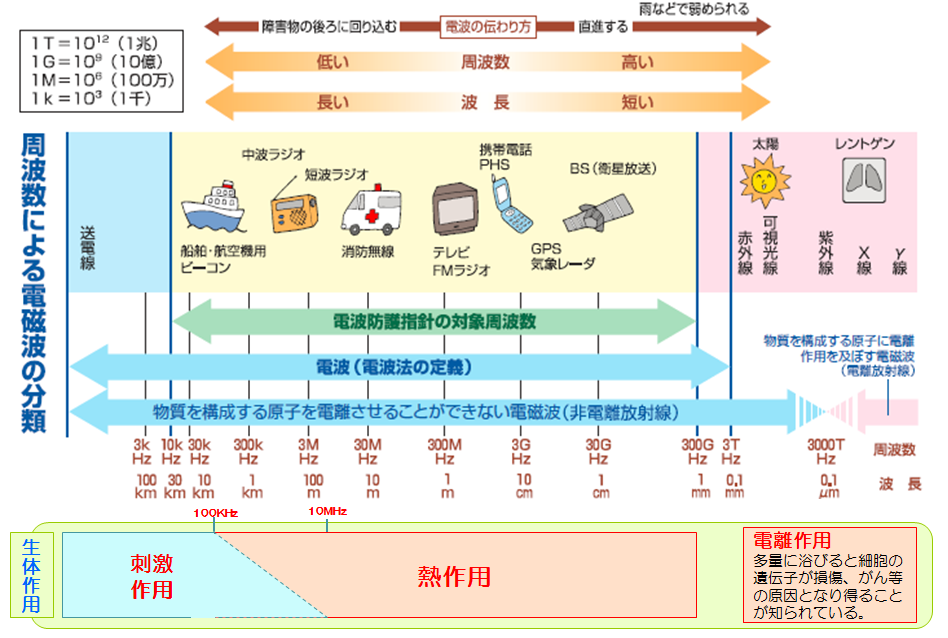

「スマートメーターは常に有害な電磁波を発し続けており、健康被害が出る」という話がありますが、その様なことはありません。スマートメーターが発する電磁波は、量にして携帯電話並みです。なので、携帯電話を問題なく使える方でしたら、スマートメーターは安全だといえます。もし、ペースメーカーなどの医療機器を使用しており電磁波が不安な方は、携帯電話と同様にスマートメーターから15cm以上距離をとると良いでしょう。後述の設置拒否も有効です。

ちなみに、日本での安全な電磁波の基準は「電波防護指針」によって管理されています。3THz(テラヘルツ)以下の電磁波を「電波」と呼び、電波を取り扱うには、その中の人体へ影響がない周波数の電波を使う必要があるのです。スマートメーターも例に洩れず、安全な電波基準の製品を販売しています。

設置に関して現在は強要されない

「メーターを交換する際、無理やりスマートメーターを設置されてしまう」という話がありますが、スマートメーターの設置を拒否すれば、アナログメーターの設置を行ってもらえます。スマートメーターを設置したくない方はご検討ください。ただし、アナログメーターには使用可能な年数があり、かつ生産停止が進んでいるので、将来設置が不可能となる可能性があります。

なお、2028年から、このスマートメーターの設置拒否が有料になる「オプトアウト制度」が導入される見通しです。設置を拒否した方には、前述したアナログメーターの生産停止が進んでいる都合上、スマートメーターの通信機能を取り外して設置するといった対応が検討されています。

スマートメーターのメリット

スマートメーターのメリットは主に4つあります。それぞれ「電気代の管理がしやすい」「家電などの買い替え時が把握できる」「停電時に復旧が早くなる」「検針が自動で行われる」です。

電気代の管理がしやすい

スマートメーターを設置する一番のメリットとなります。通常、月に1度の電気代から、どうしてこの値段となったかを割り出すことは困難です。電気代が増加してしまった原因が分からず、翌月も電気代の出費がかさんでしまう、といった経験もあるでしょう。スマートメーターがあれば、日ごとの詳細な電力使用量を計測してくれるため、電気代の予測が可能となります。

日々の電力使用量を把握することで、どの時間帯に電気を使っているか、電気料金の高い時間帯に電気を使いすぎていないか、などを考えながら電力使用量を調節することができます。節電をしたい方には必須の機能といえるでしょう。

家電などの買い替え時が把握できる

「HEMS」を設置しているなら、スマート家電と呼ばれるインターネットと接続できる家電機種からの電力使用量を確認できます。各家電間で計測されたより詳細な電力使用量から、どの家電がよく電気を使っているかといった、普段は見えない電気の流れを知ることができます。

この機能によって、節電が行いやすくなるほか、家電がどれだけ電力を消費しているかを把握し、電力効率が悪くなってきたタイミングで買い替えるといった対応が可能となります。電気を無駄なく使いたい方には、打って付けのメリットといえます。

停電時に復旧が早くなる

自然災害や周辺地域の電力消費過多などによって、不定期に発生してしまう停電。電力会社はこれに関する情報も、スマートメーターから送られてくるデータによって迅速に把握できます。

停電が発生した際、電力供給が止まっている地域の状況を知らなければ復旧できません。そのため、現地への調査を行わなければなりませんでした。ですが、スマートメーターが設置されていると、電力会社は送信された情報から停電状況を把握し、すぐに復旧作業へ取り掛かることができます。

ただし、断線や電柱の倒壊といったインフラの破損が原因の停電は、復旧作業に時間がかかります。

アンペア数変更や検針が遠隔で行われる

アンペアは、複数の家電を同時に利用する際に必要な電気量の単位です。アナログメーターで契約アンペアを変更する場合、アンペアブレーカーという機器の交換工事を行わなければなりません。一方、スマートメーターはアンペアブレーカーの機能を備えており、通信機能を利用して電力会社が遠隔でアンペア数を変更することができます。

また、アナログメーターで月に1回行わなければならない検針についても、電力会社が遠隔で行うことができます。直接の検針を行わないことで、「不在の日に検針員が来た」「なりすましの検針員かもしれない」といったリスクを防げ、防犯面でも役に立ちます。

更に電力会社側にも、アンペアブレーカー工事や検針の手間が要らなくなるなどのメリットがあります。利用者側と電力会社側の双方への利便性の高さも、スマートメーターを設置するメリットといえるでしょう。

ちなみに、複数の家電を使いブレーカーが落ちてしまった際には、アンペアブレーカーの機能が備わったスマートメーターが十数秒程で復旧してくれます。

スマートメーターの判別・見方

ここまでスマートメーターについて解説しましたが、自身の会社や家庭で使われている計器が、アナログメーターとスマートメーターのどちらなのかを判別したい方もいるでしょう。

一番分かりやすい違いは、計測した数値の表示が、針かデジタル表示かの違いです。特にスマートメーターには液晶画面があるので一目で判別できます。マンションなどの集合住宅に住んでいる方は、電力会社からの通知なしでスマートメーターに交換されている場合があるので、一度確認することをおすすめします。

スマートメーター上の数値については、液晶画面にkWh(キロワットアワー)単位で表示されます。kWhは、kW(電力量の単位)を1時間使用した場合の電力量の単位です。また、画面は10秒程で切り替わり、計2種の数値が表示されます。1つは電力の消費量、もう1つは太陽光発電などにより発電した余剰電力の売電量です。売電量には共に矢印が表示されるので、この点で判別できます。

また、矢印が表示される部分の上下箇所に黒い点が点滅しています。これは電気の売買を表しており、それぞれ画面上部での点滅は購入、下部での点滅は売却を指します。なお、両方の点が表示されている場合は、電力を使用していない状態を指します。

ちなみに、電力消費量や売電量は累計で表示されているので、表示された値から前月に計測した検針分の数値を差し引けば、現在の消費量や売電量が把握できます。

まとめ

スマートメーターは、通信機能によって電力会社と利用者双方の利便性が向上した計器です。しかしそれに伴って、多彩な機能を補う機器のコストやヒューマンエラーへの脆弱性といったデメリットも増えてしまったことは事実です。ですが、この事実だけで“やばい”と判断し、スマートメーターの設置を見送ってしまうことは避けるべきだと考えます。

“やばい”とされる仕様の中には、有害な電磁波や設置の強要といった正しくない情報もありました。加えて、電気代の管理がしやすく、検針やアンペア数の変更に手間がいらなくなるなど、暮らしを便利にするメリットが増加したことは見逃せません。

この記事を読み、スマートメーターに対する不安が増えた方もいるでしょう。ですが、2028年以降の「オプトアウト制度」や、2030年代への3種のスマートメーター普及率100%を目標とする指針など、これからの日本ではスマートメーターが欠かせない存在となっていきます。だからこそ、メリットだけでなくデメリットにも目を向ける必要があります。

スマートメーターのデメリットとメリットを理解し、常にスマートメーターへと関心を向け、正しく利用することが重要なのです。

IoTBiz編集部

2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。

関連記事

IoT

IoTを在庫管理に導入することで、在庫状況のリアルタイム把握、棚卸業務の効率化、欠品や過剰在庫の防止といった効果が期待できます。本記事では、在庫管理にIoTを活用する基本的な仕組みから、具体的なメリット、活用される技術、導入事例、システムの選び方まで詳しく解説します。

2025-12-18

7min

IoT

SIM

本記事では、「IoT機器とは何か」という基本定義から、ビジネスにおける具体的な活用事例、導入メリット、そしてIoT機器を安心・安全に運用するための通信環境の選び方までを、詳しく解説します。

2025-12-09

7min

IoT

急速なDX推進によりIoT機器の普及が進む一方で、サイバー攻撃のリスクも高まっています。本記事では、企業が把握すべきIoT特有のセキュリティリスクや、総務省のガイドラインに基づく具体的な対策について解説します。デバイスの脆弱性管理から閉域網SIMを活用したネットワーク構築まで、安全な運用体制を整えるためのポイントを紹介します。

2025-12-03

6min